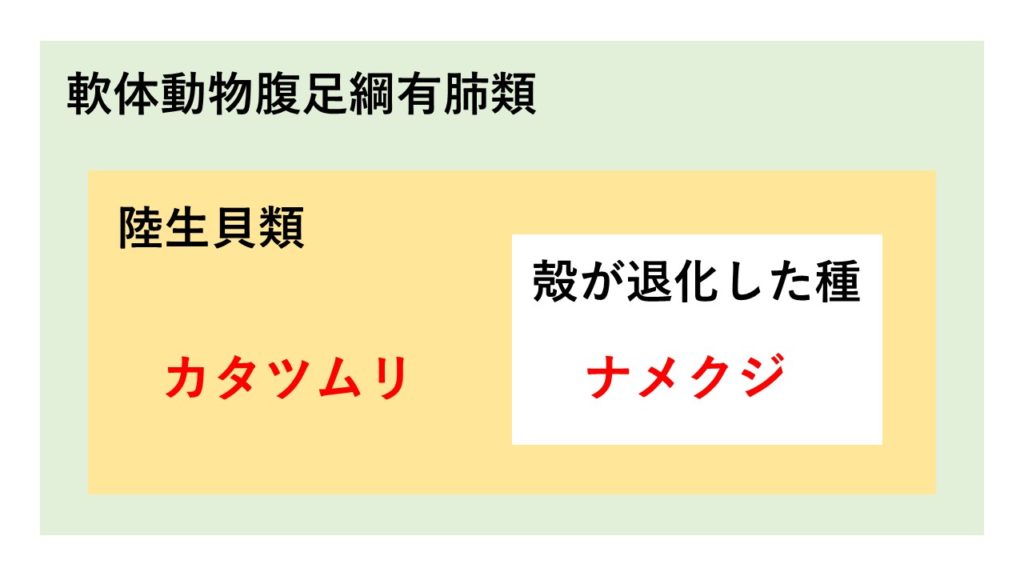

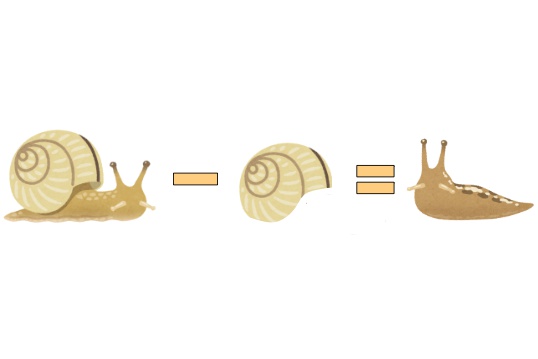

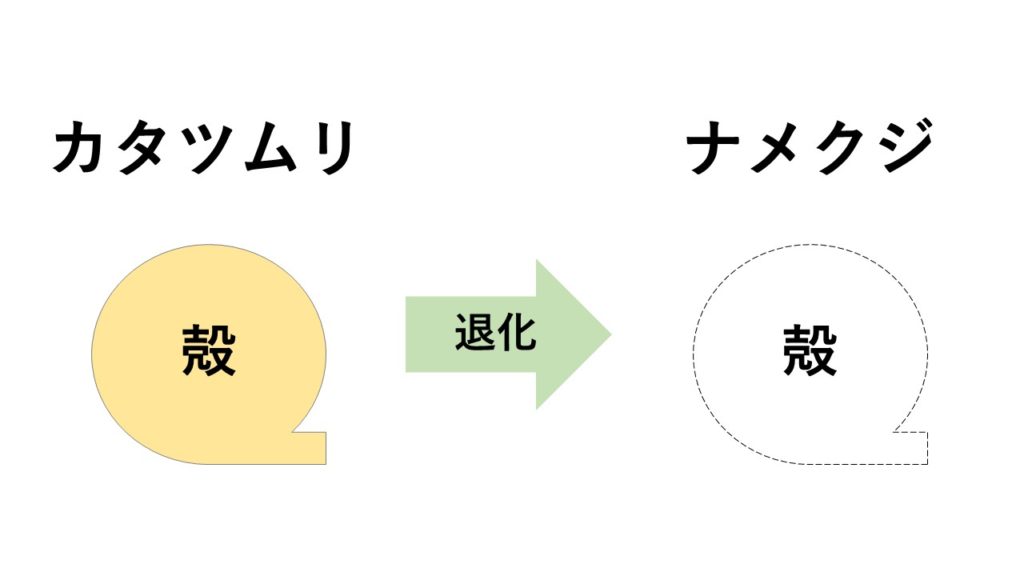

背中に大きな貝殻を持つものをカタツムリ,殻が退化して消失したものをナメクジと呼ぶ。 なお,ナメクジは多様なグループを含んでおり,起源の異なるカタツムリから独立に殻を失い収斂進化 (注2) した結果,同じような形をしているものをまとめてカタツムリとナメクジの違い カタツムリから殻を取ればナメクジと思われがちだが、同じ 軟体動物門・腹足綱でもカタツムリは巻き貝の一種になる。 ナメクジは 有肺亜目・柄眼目である。 カタツムリから退化し殻が無くなったのがナメクジで、ナメクジ化にナメクジ (蛞蝓)は、陸に生息する巻貝( 軟体動物 門 腹足綱 )のうち、殻が退化しているものの総称。 またはナメクジ科の一種 Meghimatium bilineatum の和名。

京都九条山自然観察日記 殻をぬいだカタツムリ

ナメクジ 殻 退化

ナメクジ 殻 退化- 要するに、 ナメクジ ⇒ アワビなどの巻貝の仲間 ナメクジ ⇒ ナメクジ科に属するもの+もともとはカタツムリだったが殻が退化して無くなった種類のもの ※追記 コメント欄より、上記に関する誤った部分のご指摘をいただきました。下記に転載させていただきます。ナメクジがイラスト付きでわかる! 殻のないカタツムリ。 概要 軟体動物門・腹足綱に属する陸棲の巻貝の内、殻が退化している種の総称。 殻の無いカタツムリとでも言うべき生き物であるが、カタツムリが比較的童話然とした良いイメージで扱われるのに対し、ナメクジはその姿から酷く

ナメクジは卵を産む 発生原因 生態 特徴 天敵 など徹底調査 悩み解決青空ブログ

ナメクジ ~知られざる生態とその被害~ 野菜花き試験場 ナメクジは、実はサザエやアサリなどと同 じ貝類の仲間です。陸生貝類のうち発達 した殻を持っているものをカタツムリ、殻を持っていないか退化させたものをナメク ジと呼んでいます。・ナメクジはカタツムリが殻をなくす退化(進化)をした生き物 ・カタツムリの殻は体の一部で内蔵などが入っている ・ナメクジの中には小さな殻が体に埋まっているものもいて内蔵は体のなかにある 最後まで読んでくれた方、 ありがとうございました! カタツムリはナメクジの進化したものと思われていますが、カタツムリが進化して殻が退化したものがナメクジと実は逆の立場です。 案外ナメクジのことを調べてみると意外なことが多くて面白いですね。 スポンサードリンク 移動方法

ちなみにナメクジも殻が退化してますが貝の仲間です。カタツムリの殻が取れたものではありません。 屋久島高校の弓道場の壁には、なんと!殻に毛のようなトゲトゲが生えたカタツムリがいます。 その名はヘソカドケマイマイ(Aegista conomphala)。身近に なぜならウミウシ(Sea slug)など、海にも、「殻を退化させた貝類」がいるから。 形体。触覚、目、鼻、口 ナメクジらしいナメクジは普通、「 触覚 ( しょっかく ) (tactile sense)」を二対持つ。 つまりは、ナメクジは虫ではなく、 陸産貝類とよばれる貝の仲間で、殻は退化してしまったものだそうです。 貝類というのは、軟体動物の事で、地球上の生き物の中では昆虫類、 節足動物の次に種類が多く8万種もいるそうです。 カタツムリも同じ仲間

別名、ナメクジ。 分布 ヨーロッパ原産 科名 コウラナメクジ科 特徴 人家周辺で普通にみられるヨーロッパ原産の帰化動物。 体色は黄褐色~茶褐色で、体長は40mm~80mmになります。背の肉の下に、殻が退化した薄い石灰質の甲羅を持ちます。

カタツムリの殻を取ったらナメクジになる ならない 明確にあった違いを解説 Fundo

ナメクジは卵を産む 発生原因 生態 特徴 天敵 など徹底調査 悩み解決青空ブログ

カタツムリとナメクジの違いは 塩をかけると死ぬ 寄生虫がいるってホント 生き物係 Ikimono Kakari

カタツムリとナメクジ 富山県 エクステリア 外構 庭工房sekitoh

殻を捨てた かたつむりの謎 イマタマ

ナメクジ 腹足綱 についておさらいしました 夜行性でびっくりです 三田のいのしし 見て歩き日記 楽天ブログ

カタツムリ と ナメクジ の違いって ことくらべ

カタツムリの多彩な世界 研究室探訪 理学部ニュース 東京大学 大学院理学系研究科 理学部

ナメクジとカタツムリ ごまめのブログ

朝日新聞デジタル 外来生物 続々編 6 和歌山 地域

ナメクジはどこからやってくる カタツムリとの違いはどこ その他 害虫なるほど知恵袋

京都九条山自然観察日記 殻をぬいだカタツムリ

ナメクジとカタツムリ 海田の四季

ナメクジはどこからやってくる カタツムリとの違いはどこ その他 害虫なるほど知恵袋

京都九条山自然観察日記 殻をぬいだカタツムリ

ナメクジにはご注意を 庭園日誌

ナメクジ 蛞蝓 京都楽蜂庵日記

殻を外せば同じ カタツムリとナメクジの違い Nazenani Jilltone

ナメクジはビールや熱湯で駆除できる 大量発生する原因や普段からできる対策は くらしのマーケットマガジン

ナメクジ Wikipedia

カタツムリ と ナメクジ の違いって ことくらべ

日本比較生理生化学会

身近な貝殻図鑑 チャコウラナメクジ

カタツムリの多彩な世界 研究室探訪 理学部ニュース 東京大学 大学院理学系研究科 理学部

3

カタツムリとナメクジの違いあなたは知っていますか

ナメクジ 語源由来辞典

大小の生き物 いずれも頑張って生きています カタツムリ ナメクジ カエル クモ 他 花と徒然なるままに

意外と知らない カタツムリとナメクジの違いとは 触る時にはここに注意 おやじの独り言

ナメクジ Wikipedia

カタツムリとナメクジの駆除 天敵や効果的な農薬は Horti ホルティ By Greensnap

珍獣図鑑 2 身近なのに謎だらけ ナメクジの研究は不人気ゆえに面白い ほとんど0円大学

珍獣図鑑 2 身近なのに謎だらけ ナメクジの研究は不人気ゆえに面白い ほとんど0円大学

軒下から下がってきたこの虫はなんですか 半透明で殻無しのカタツ Yahoo 知恵袋

第回 かたつむりと鳥とカルシウム 年1月

ガーデニングの大敵 ナメクジの意外な生態と駆除方法をご紹介 生活110番ニュース

閲覧注意 ナメクジの生態 カタツムリと何が違う 園楽project 園芸 植物を楽しむ情報サイト

珍獣図鑑 2 身近なのに謎だらけ ナメクジの研究は不人気ゆえに面白い ほとんど0円大学

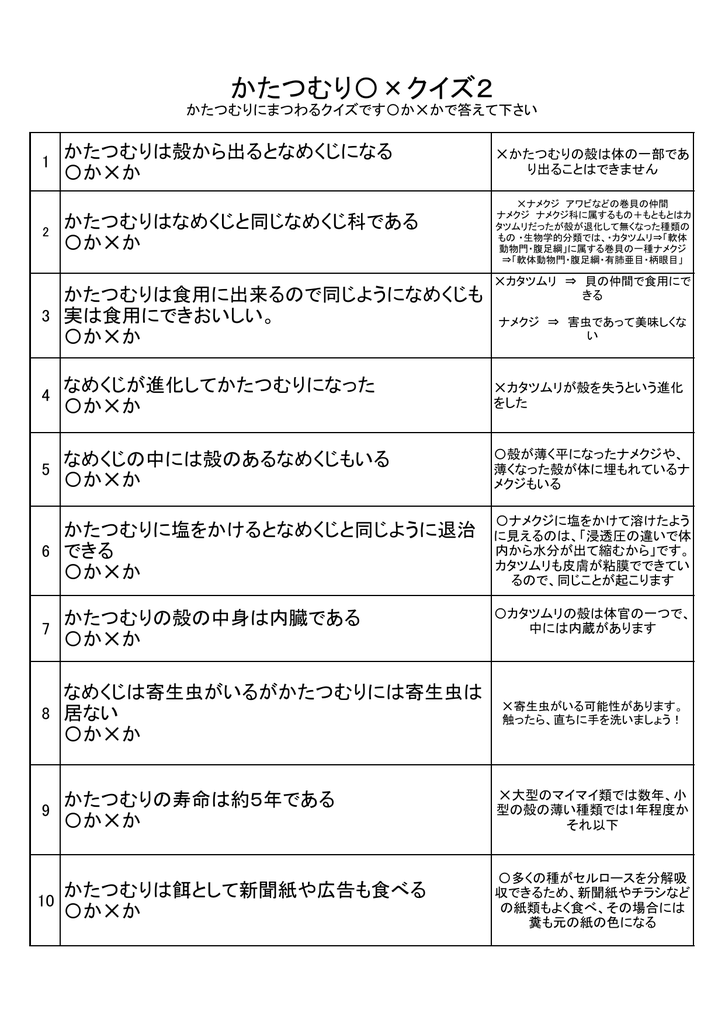

かたつむり クイズ2

チャコウラナメクジ かかしさんの窓

武田晋一 ウミウシは 海の巻貝の殻が退化した生き物 陸で言うナメクジみたいな存在ですが 生まれた直後には巻貝っぽい殻があるというので撮影してみました T Co Bv9owaug3i Twitter

チャコウラナメクジ被害と対策 無農薬野菜 健康野菜 ノウカス

Koji いきものフェス8 27 9 5 Ar Twitter ナメクジの構造を観察するため庭のナメクジつかまえてきて写真撮ったりした こんなんだけど陸生の巻貝の一種で 背中には殻が退化した 甲羅 を持っているよ 口の構造とか呼吸孔とか 見れば見るほど面白いので気持ち悪い

ナメクジの駆除方法とは 簡単に発生を予防する方法も紹介 ミツモア

2

巨大なナメクジwanted 京大 宇高寛子助教が取り組む ナメクジ捜査網 プロジェクト Academist Journal

ナメクジとカタツムリの違いは それぞれの特性を徹底解説 For Your Life

貝には必ず殻がある 森 水 人ネット 花と虫 木村

ナメクジとカタツムリとエスカルゴの違いと関係は 食べるのは可能 ちょっとした工夫で心豊かな生活を

チャコウラナメクジ Wikiwand

カタツムリとナメクジに要注意 脳まで達する恐ろしい寄生虫とは とれぴく

雨見屋 ナメクジが身を守るために殻を作ったのかと思いきや 移動のためにカタツムリが殻を退化させたのがナメクジ 意外 鉄腕dash

ナメクジとカタツムリは親戚でしょうか Quora

ガーデニングの大敵 ナメクジの意外な生態と駆除方法をご紹介 生活110番ニュース

ナメクジの駆除方法 コーヒーやハーブ ビールなど手作り駆除剤で代用も 簡単 家庭菜園の始め方と初心者におすすめグッズ

カタツムリとナメクジは同じ カタツムリの殻を外すと 塩をかけると

コウラナメクジとは コトバンク

Q Tbn And9gcseiriav4rsyhdu Qh4nwm3gtdunmnn Gnl 6z58gypapph Qel Usqp Cau

カタツムリの殻を取ったらナメクジになる ならない 明確にあった違いを解説 Fundo

カタツムリやナメクジの寿命は 種類によって違う Column Navi

晩秋は恋の季節 身近すぎて知られていない神秘の ナメクジライフ Tenki Jpサプリ 16年11月06日 日本気象協会 Tenki Jp

ナメクジとカタツムリの違いは それぞれの特性を徹底解説 For Your Life

なめくじ 庭で ひさしふりにみた 河添恵子 おべんきょうその023 はた坊のブログ 家庭菜園を始めて17年目になりました 楽天ブログ

第51回 いま注目の最先端研究 技術探検 中高生と いのちの不思議 を考える 生命科学dokidoki研究室

晩秋は恋の季節 身近すぎて知られていない神秘の ナメクジライフ Tenki Jpサプリ 16年11月06日 日本気象協会 Tenki Jp

ナメクジの卵の駆除方法 孵化する前に駆除して植物を守る 生活110番ニュース

ナメクジの卵を駆除する方法 大きさ 孵化方法 よくある場所 駆除についての情報なら家事っこ

ナメクジの生態と予防策 駆除方法 家庭菜園の敵 見つけたら捕殺しよう コアログ

カタツムリ と ナメクジ の違いって ことくらべ

ナメクジはどこから発生するの 特徴を知って駆除や予防をしよう 年中ハッピー くらしに役立つ便利手帳

ナメクジとカタツムリの違い 実はもともと同じ生き物だった くまのお役立ちサイト

ナメクジ Wikipedia

ナメクジ Wikiwand

世の中にはいろんな人がいる ナメクジがヤドカリみたいに殻に住んでいるのがカタツムリだというのだ バカも休み休み言ってほしいとはこのことである Ren Yano Note

カタツムリとナメクジ 進化によりまったく異なる生体に分かれた

ナメクジは腹壊すという一部の説を考えながら食べる ざざむし

コンクリートを食べるってホント 知られざるカタツムリの世界 ウェザーニュース

カタツムリとナメクジの駆除 天敵や効果的な農薬は Horti ホルティ By Greensnap

ナメック南国人 Elevenses Laboratory

珍獣図鑑 2 身近なのに謎だらけ ナメクジの研究は不人気ゆえに面白い ほとんど0円大学

Q Tbn And9gcscwsc9v8 Lv3ljnluhpreytudaboyd6 Qaghwpekvlbdhjgacg Usqp Cau

なめくじ 일본어사전에서 なめくじ 의 정의 및 동의어

蛞蝓 ナメクジ ナメクジラ 殻を脱いだ カタツムリ ホタルのタマゴ飼育 栽培中

ナメクジの駆除方法とは 簡単に発生を予防する方法も紹介 ミツモア

晩秋は恋の季節 身近すぎて知られていない神秘の ナメクジライフ Tenki Jpサプリ 16年11月06日 日本気象協会 Tenki Jp

専門家 生のナメクジを食べないで ムツゴロウさん笑顔で食べちゃってるんですけど 閲覧注意 生物ちゃんねる Slugs Snail The Slug

カタツムリとナメクジの違いどこにある 殻をとったらナメクジになるの

ナメクジの卵を駆除しよう 大量発生する前に予防する方法を紹介 Kuraneo

ナメクジとカタツムリの違い 同じ生き物 どちらも害虫なの

カタツムリ と ナメクジ の違いって ことくらべ

甲羅蛞蝓 ダダダダ団長が行く

かたつむり的世界観

かたつむり と ナメクジ の違いは 1分で読める 違いは

めくるめくほどに多種多様 カタツムリの不思議な進化に学ぶ一冊 東京印書館 写真集 絵本 美術書印刷 Tokyo Inshokan Printing Co Ltd

ナメクジを見つけたときの対策について

Q Tbn And9gcrawns5bdz Ntux1t1elldlkxixua4dqb4bsaveu Qqiw7ofb86 Usqp Cau

カタツムリ Wikipedia

ナメクジとは ナメクジとは 単語記事 ニコニコ大百科

メコンの残翅3 ナメクジは何処へ

カタツムリの殻を取ったらナメクジになる ならない 明確にあった違いを解説 Fundo

チャコウラナメクジ Wikiwand

カタツムリ と ナメクジ の違いって ことくらべ

カタツムリとナメクジの違いは 殻を取ったらどうなるの 生物モラトリアム

チャコウラナメクジ かかしさんの窓

0 件のコメント:

コメントを投稿